Estás en Milán, Italia.

Tarareas una melodía, te dicen que te calles, pero eso a ti no te importa.

No te importa porque estás frente a una pared que te transporta ya sea 500 o 2000 años atrás.

Y no puedes quitarte la melodía de la cabeza.

También estás en Jerusalén.

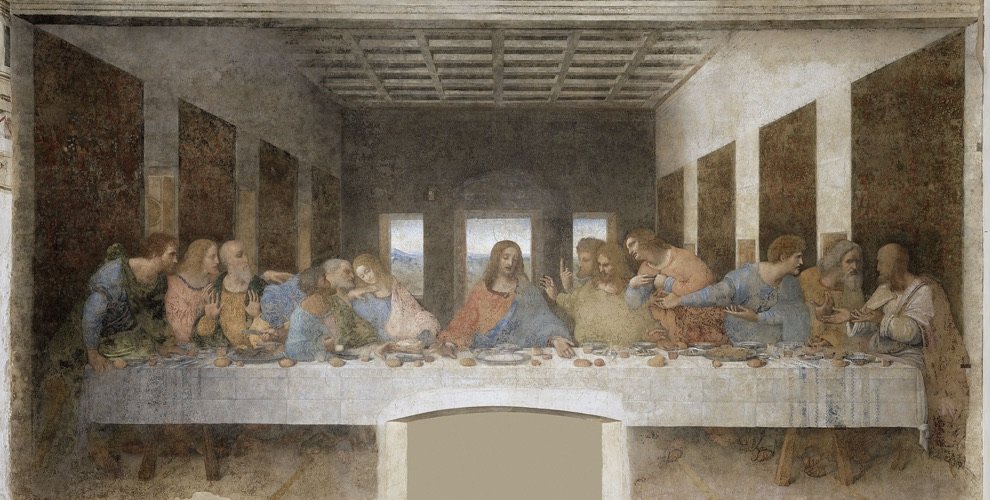

Estás frente al Cristo decepcionado por el anuncio que acaba de dar.

El anuncio de la traición y el misterioso desenlace.

Y estás frente al maestro renacentista que acaba de terminar una de sus obras más importantes.

Es Leonardo.

Leonardo di Ser Piero Da Vinci.

El maestro, prodigio y polímata por excelencia, el gran paradigma del hombre renacentista, supera los 45 años y no deja de explorar. No le ves su rostro, porque te da la espalda, pero por su lenguaje corporal sabes que está satisfecho.

Jesús, en cambio, supera los 33, se ve preocupado porque sabe que está a punto de poner el mundo de cabeza.

Así como lo acaba de hacer con los 12 que lo acompañan.

Ves los rostros de los discípulos.

Uno por uno.

Te das cuenta que el pintor italiano acentuó las emociones y expresiones humanas de los personajes, no les puso halos y para pintarlos recurrió a modelos reales. Miras con detenimiento a Juan y recuerdas que se dice que para pintarlo, Leonardo usó como modelo una mujer joven, para Judas, un criminal de las cárceles de Milán, y Jesús, alguien que se sabía desahuciado. Se dicen tantas cosas.

Recorres las miradas y distingues sentimientos tan variados como la ira, el miedo, el asombro y el dolor. Porque de eso están hechas las pinceladas de Da Vinci: de emociones.

Sigues tarareando la melodía.

No la puedes callar.

Haces una pequeña pausa para tomar aire.

Te abruma el arte y te abruma también la historia.

Pero te abruma más perderte en tantos siglos de diferencia.

Milán, Jerusalén. Jesús, Leonardo.

Sabes que estás ante la pintura mural más importante de la historia.

Es una obra de 460 x 880cm, pintada entre los años 1495 y 1498, en pleno Renacimiento.

Sabes que lo que estás viendo no representa la realidad original con que fue ejecutada, sus colores se han diluido y sus contornos difuminado, esto por los daños que La Última Cena ha sufrido, ¡hasta bombardeos de la WW2! Pero lo que más la ha deteriorado, ha sido, paradójicamente, la curiosidad del maestro, porque Leonardo prefirió experimentar pintando en seco antes que en fresco.

La Última Cena – Leonardo Da Vinci

Respiras de nuevo.

Tarareas de nuevo.

Estar ahí frente al Cenacolo Vinciano desafía tu entonación y tu mirada.

Examinas a tu alrededor y comprendes que Leonardo pintó la obra en la perspectiva del espacio, el refectorio de la iglesia Santa Maria delle Grazie, el espacio donde los frailes se sientan con dedicación y total concentración a comer y orar, con mesas largas a lo largo de las paredes, una distribución similar a la de la pintura, te das cuenta que su luz y perspectiva se fusionan naturalmente con este espacio de la iglesia.

Te armas de valor y regresas tus ojos a la cena.

Ves a Juan y Pedro discutir.

Te preguntas por qué están en ese orden los personajes. Ya que lo tradicional era sentar a Juan al lado izquierdo del Cristo, y a Pedro a la derecha. Pero no. Pedro, Juan y Judas están un mismo grupo a la derecha. De hecho, nadie antes de Leonardo había puesto a Judas en el mismo plano, se le ve con una bolsa con los 30 denarios de la traición y con la sal como símbolo de su poder económico en el grupo.

Buscas el cáliz y no lo encuentras.

Al final de la mesa ves a un discípulo que se parece mucho a Platón y está como robándole la atención a Jesús. Podría significar mucho, pero no lo sabes.

Ves a Tomás levantando el dedo, como dudando por anticipado.

El cuchillo de Pedro, ¿qué significa?

¿El nudo en el extremo del mantel, es la firma de Leonardo? ¿Qué no lo eran los paisajes toscanos del fondo?

¿Se ve una sombra de Leonardo alrededor del Cristo? Porque se parece mucho a algo que encontramos en sus apuntes.

¿Será cierto que Da Vinci dejó muchos mensajes encriptados? Nadie lo ha confirmado. Nadie jamás lo hará.

Regresas a tu melodía. Esa que un músico italiano descubrió en la Última Cena al examinar el orden y el acomodo de las manos y panes, las convirtió en notas musicales para luego asignarles valores en un pentagrama.

También dice que encontró que esas notas forman unas letras de hebreo antiguo que significarían algo como: “En él, consagración y gloria”. Lo cierto es que el mismo autor no sugiere que necesariamente Leonardo dejó esta música y símbolos a propósito, sino que tal vez son resultado de la perfecta armonía visual y matemática con que el artista la ejecutó, lo cual puede musicalizarse. Como te digo, nadie lo sabe.

Son tantas preguntas y tan real la escena que ya ni sabes si estás en Jerusalén hace 2000 años o hace 500 en Milán.

Son tan grandes ambos relatos, tan llenos de preguntas, que no puedes hacer otra cosa que pensar y pensar.

Tal vez eso es lo que buscaba Leonardo Da Vinci.

Y no puedes hacer otra cosa que admirar.

Admirar y agradecer por su inagotable historia que está ahí para inspirarnos.

A nunca dejar de explorar la grandeza.

A adelantarnos a nuestro tiempo.

A atrevernos a ideas nuevas.

A proponer argumentos con detalles que abren nuevas conversaciones.

Estás ahí frente a dos personajes que cambiaron la historia.

Uno está a punto de morir.

El otro sigue observando su recién terminada obra.

Finalmente respiras profundo y bajas la mirada.

Sabes que cada minuto ahí valió la pena.

Estás en Milán, Italia.

Tarareas la melodía, te dicen que te calles, pero eso a ti, hoy más que nunca, para nada te importa. Porque nadie jamás silenciará esa melodía.